こんにちは!イラストレーターの雲丹。です。

みなさん創作活動は捗っていますか?私は最近また新たな絵柄や作風を見つけるために試行錯誤を繰り返していました!

今回は、理想の絵柄に近づくための改善方法と実践の記録について綴っていきたいと思います。

ちなみに約半年前に同じような試みをしていたのですが、あれ以来あまりしっくりくるような絵は描けていなかったように思います。

なのでそのリベンジを果たすためにも、今回は自分の中でしっかりと理想のドール像を思い浮かべ、改善点の見直しをしながら、練習をしてみました。

理想を追い求めるためにどんなことをやったのか、またどんな気づきがあったのか、読者の皆さんの創作活動の中で何かヒントになることがあれば幸いです。

理想のドール像について考える

まず最初に改めて理想のドール像について考えます。前回と目指す目標は大きくは変わりませんが、改めて言語化してみることにします。

- 1.幼くも大人っぽい

-

全体的に丸く可愛らしい印象だけど、子供っぽくなりすぎず、凛とした感印象を大事にしたい。

- 2.ドールの美しい陶器肌

-

真っ白でマット感のある肌を表現できるようにしたい。

- 3.瞳は縦になりすぎないようにする

-

イラスト的な可愛さを抑えてリアル寄りなドールの雰囲気を大事にしたい。

私が好きだな!と思うドール像はこんな感じです。

この理想を念頭に置きながらそれに近づくためにどんなことができそうか考えていきます!

理想に近づくために今できそうなことを考える

輪郭は角を削って丸にする

前回の記事で、輪郭が丸く(顎の角度が浅い)ことには気づきましたが、その後に描いたイラストを振り返っても、どうもしっくりこなかったように思います。

雲丹。

雲丹。理想的な感じにならなかった…

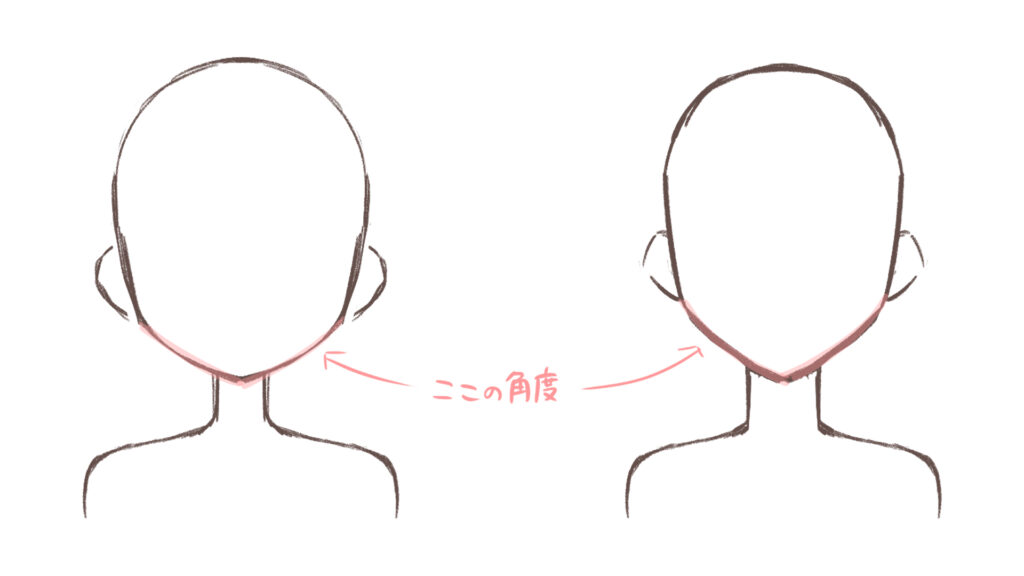

もっと根本的な部分が違うのではと思い、今回は顎の角度だけでなく、頭全体を正円に近い形で描いてみることにしました。

具体的には、顎を尖らせず、頭頂部を少し削るような形です。上の図を見ていただくと、頭全体がやや縦長の丸に近い形になっているのが分かると思います。

前回までは顎の角度を浅くするところまではできていましたが、先端がまだカクッとしすぎているように感じました。そこで今回は、ミニキャラを描くときのように、顎の角を丸く落とす形で描いてみることにしました。

そして今回は、さらに頭頂部の形にも注目してみました。

私の描く頭は、どちらかといえば縦に長い形をしており、その影響でバランスを取ろうとして目まで縦に伸びてしまっていることが多いです。

リアルよりの丸い目を目指すなら、頭の形も変える必要があるかもしれません。さらに、前回気づいた要素(アイラインが太い)と組み合わせれば、より理想的な丸い目が描けるのではと思いました!

脳内シュミレーションは念入りに!

肌は思い切って真っ白に

そして今回は、陶器肌の塗り方もこれまでとはまったく違う方法で試してみることにしました。

きっかけは、前回のハモンド華麗さんとの対談です。私が「アナログにした時に彩度が高くなってしまう」という悩みを話していたとき、ハモンドさんから「思い切って血色悪く塗ってみたら?」というヒントをいただきました。

もっと詳しく知りたい方はぜひ前回の記事を読んでみてください!

この対談のサムネイルデザインを考えるとき、お互いの絵を見比べていたら、ハモンドさんのイラストの肌が私の絵よりずっと白いことに気づきました。

どのくらいの色味を使っているんだろう?と思って調べてみたら、なんと真っ白でした…!!カラーコードでいう「#ffffff」のことですね。

私はこれにかなり衝撃を受けましたね。

お話の中で「肌はほとんど塗らないんだよね」とおっしゃっていたのは覚えていましたが、まさか肌のベースが真っ白だとは驚きました。

ベースが真っ白でも、頬の血色や肌の影色で、こんなに上品で華やかな印象になるんだなと、とてもいい気づきを得られました。

今までの私にはなかった考え方でした…!

今までは最初に何かベースの色を塗らねばという固定観念があったのですが、思えば陶器肌って確かに真っ白だし、じゃあベースの色は真っ白でもいいのか!と視界がひらけた気持ちでした。

この気づきのおかげで、真っ白の肌色をベースにグレートーンで影色を入れるような感じで陶器肌の再現をする!という方向性に決まりました。

実際に描いてみる

理想のイメージが固まったところで、まずはデジタルで描いてみることにしました。

その中で色々気づいたことがあるので、順を追って説明していきます!

まずは正面顔で描いてみる

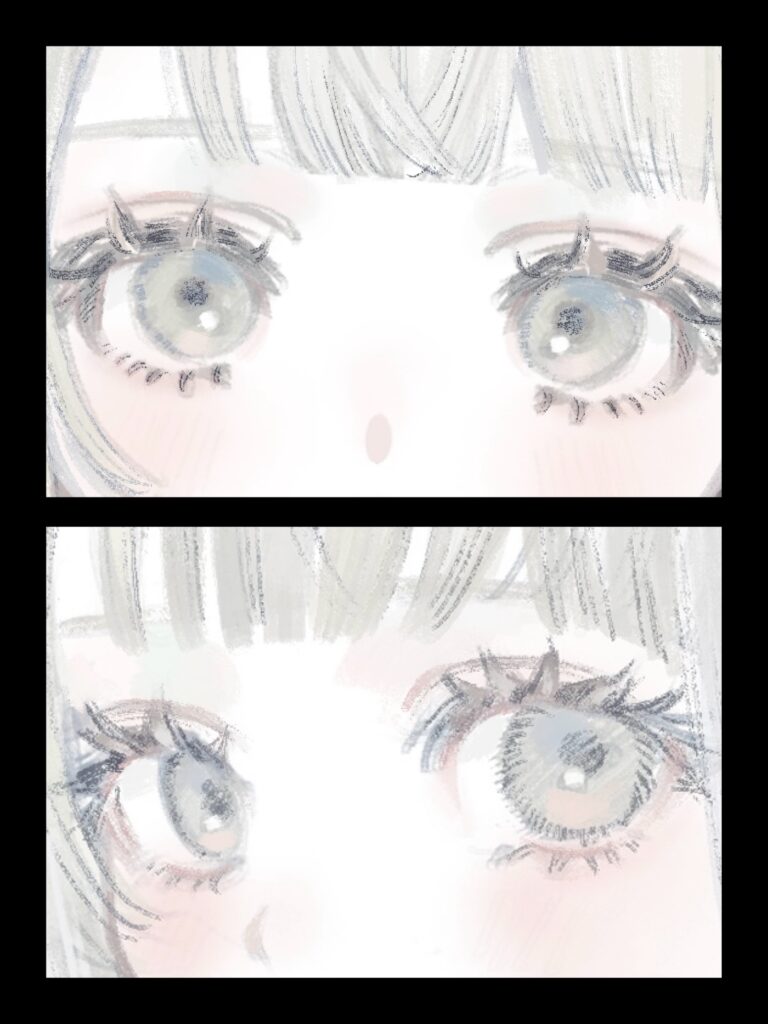

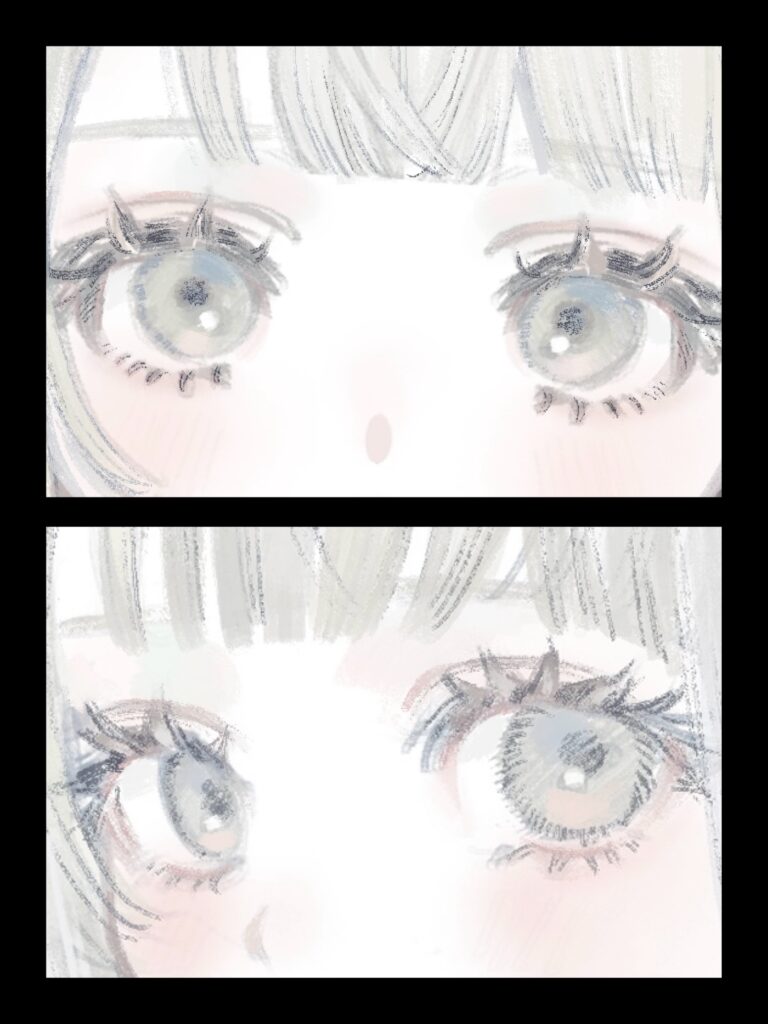

理想のドール像を意識しながら描いてみたのがこちら!

結構いいぞ!!

個人的には、過去一番好みのドール顔が描けたと感じています。意識して取り組んだことが、いい方向に向いてくれましたね。

顔立ちが幼く丸いフォルムになったことで、耳や手先を丸く描いても違和感がなくなったのが、個人的に嬉しいポイントでした◎

耳や手もずっと丸い方が好みだった…!!

ちなみに、過去に描いたイラストの中で、ずっと「この絵柄になりたい…!」と目標にしていた絵があります。それが、2017年に落書きで描いたこの絵でした。

当時はなぜこの顔が描けたのか言語化できず、それ以降はなかなか好みのドール顔が描けていませんでした。ですが、今振り返ってみると、今回言語化した要素が比較的当てはまっていたのかなと感じています。

アンティークドールっぽくて可愛い〜!

斜め顔でも描いてみる

正面顔は比較的バランスがとりやすいのでまだ描きやすいのですが、角度がつくといつも思うように描けない現象に陥るので、感覚を忘れないうちに斜め顔にも挑戦しました。

頭の丸さを意識するだけで、いつもより全然描きやすさが違いました…!!

直近の斜め顔と比べてみてもかなり違いが感じられるのではないかなと思います。

目や鼻、口の位置はあまり変わらないけど、輪郭は結構丸い!

自分でも驚くほど、こんなに丸く描いてもいいんだ!と思いました。「理想のドール顔は自分が思っているより丸い」ということを、しっかり頭に刻んでおきます…!

その他描いていて気づいたこと

他に描いていて気づいたことは「鼻の存在感」です。

実際のドールも鼻に存在感があるので、絵でも鼻をしっかり描いたほうがドールらしさが強く出る気がします。

正面から見たときは、多少色味をつけて立体感を出すと存在感が増しますし、斜め顔の場合は点や直線で終わらせるよりも、くの字のラインで存在感を出すほうが、より理想のドールに近づけると思いました。

下の絵は描き方自体は他の絵と変わりませんが、鼻の存在感がやや薄いので、他の絵と比べてドール感が薄いように感じます。

鼻の存在感だけでかなり印象が違うなと思いました。

ポップな感じにしたい時はこっちでもいいかも。

色味のこと

「肌のベースは真っ白」「グレートーンを意識する」この2つのことを意識しただけですが、それだけでもかなり今までの絵と印象が変わったように思います!

肌の色と影色しか塗っていませんが、なんとなく肌のベースの色があるように感じますよね。周りの色が与える効果ってすごい。

現段階では周りの色も比較的淡い色なので違和感はありませんが、周りの色が濃くなった場合に肌ベースの色をどう変化させていくかが今後の課題ですね。追々試していきたい。

影色のグレーをやや緑っぽいグレーにすると陶器っぽい感じになりました!

デジタルからアナログに落とし込む

これまでの経験上、デジタルのイメージをアナログに落とし込むのに大苦戦している私です。

アナログで絵を描いているときに感じている悩みがいくつかあります。今回は、私が特に感じている3つのポイントを整理してみました。

- 1.彩度が高くなる

-

デジタルで描いた色ラフより、アナログの方が彩度が高く仕上がってしまうことがあります。もっと落ち着いたグレートーンにしたいなと思っています。

- 2.細かい部分の描き込みや混色の手間

-

細い筆で描き込んだり、混色で色を作る作業が意外と時間と手間がかかります。手間のかかる作業を短縮してその分を描き込みの時間に当て、短い時間でもクオリティの高い絵を描けるようにしていきたいです。

- 3.質感はマット派

-

透明感のある仕上がりも好きですが、私はどちらかというとマットな質感を大事にしたい派です。陶器肌を目指してマットな質感作りにこだわりつつ、アナログ感もしっかり残していきたいです。

この3つの課題ををどう改善していくか、試行錯誤していきたいと思います!

グリザイユ画法を参考に色のトーンを整える

グレートーンといえばで思いついたのが「グリザイユ画法」です。

グリザイユ画法とは、色を塗る前にまずグレーで明暗や立体感を整えてから色を塗っていく手法ですね。

手法の趣旨とは少し違いますが、グレーで全体のトーンを整えることで、上から塗る色の彩度が抑えられるかも…!と思いました。

グレーだったら肌が真っ白でも違和感を感じにくい…?

色鉛筆で質感と速さを追求する

瞳や毛先の表現は、デジタルではざらっとぼやっとした感じで描いていたので、アナログでどう表現するか悩みました…!

私は手先があまり器用ではないため、細い筆を使うと手元が震えてしまい、思い通りの線が引けないことがよくあります。

さらに、微妙な色の変化を表現しようとすると、そのためだけに少量の絵の具を作らなければならず、それもまた負担に感じていました。

結果として、筆がなかなか進まなかったり、つい雑に仕上げてしまうこともあって、満足のいく仕上がりにならないことがよくありました。

妥協してしまった自分を許せないけど、嫌なこととなかなか向き合えない…!😭

その悩みの解決策として、細かい部分も描きやすく、さらに混色の手間が少ない色鉛筆を使ってみることにしました。

自分にとってストレスになる作業をできるだけ減らし、楽しくそしてスムーズに描ける方法を探っていきたいと思います。

また、色鉛筆はざらっとした表現にも向いていると思ったので、質感の表現をするためにも使っていきたいと思います。

マットな質感はアクリルガッシュで表現

ざらっとした質感は色鉛筆、ではマットな質感をどうするか考えたときに思いついたのがアクリルガッシュです。

最初は色鉛筆と相性の良い透明水彩を候補として考えましたが、名前の通り透明感が出しやすい画材なので、今回やりたいマットな質感にはやや不向きに思いました。

そこで「アクリルガッシュを薄く塗ればマットさも出せて、色鉛筆とも併用できて一石二鳥なのでは?」と思いつきました。

また、アクリルガッシュは厚塗りもできるため、場所によって薄塗りと厚塗りを使い分けることができたら、絵の重みや独特な質感を出すのにも役立ってくれそうともひらめいたわけです。

色々できそうだなとこの時点でワクワクしていました☺️

試行錯誤の結果完成したもの

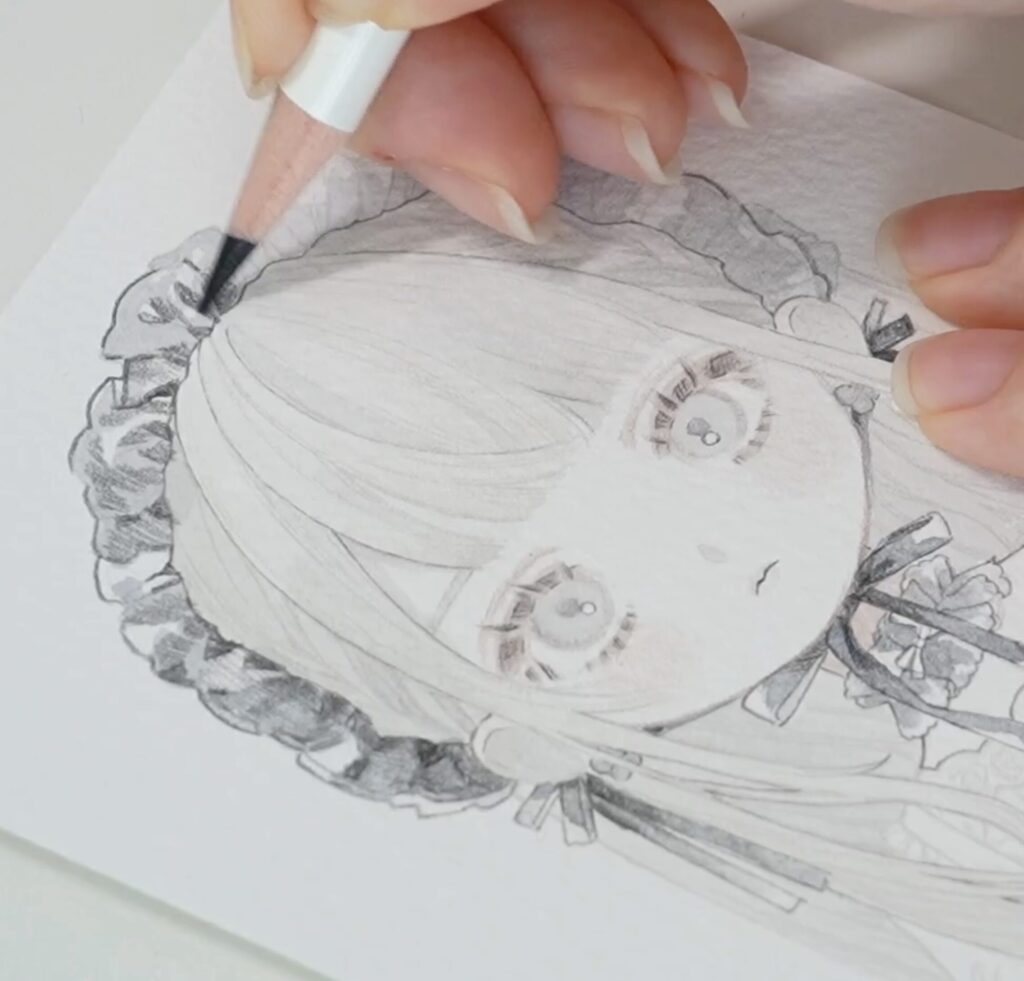

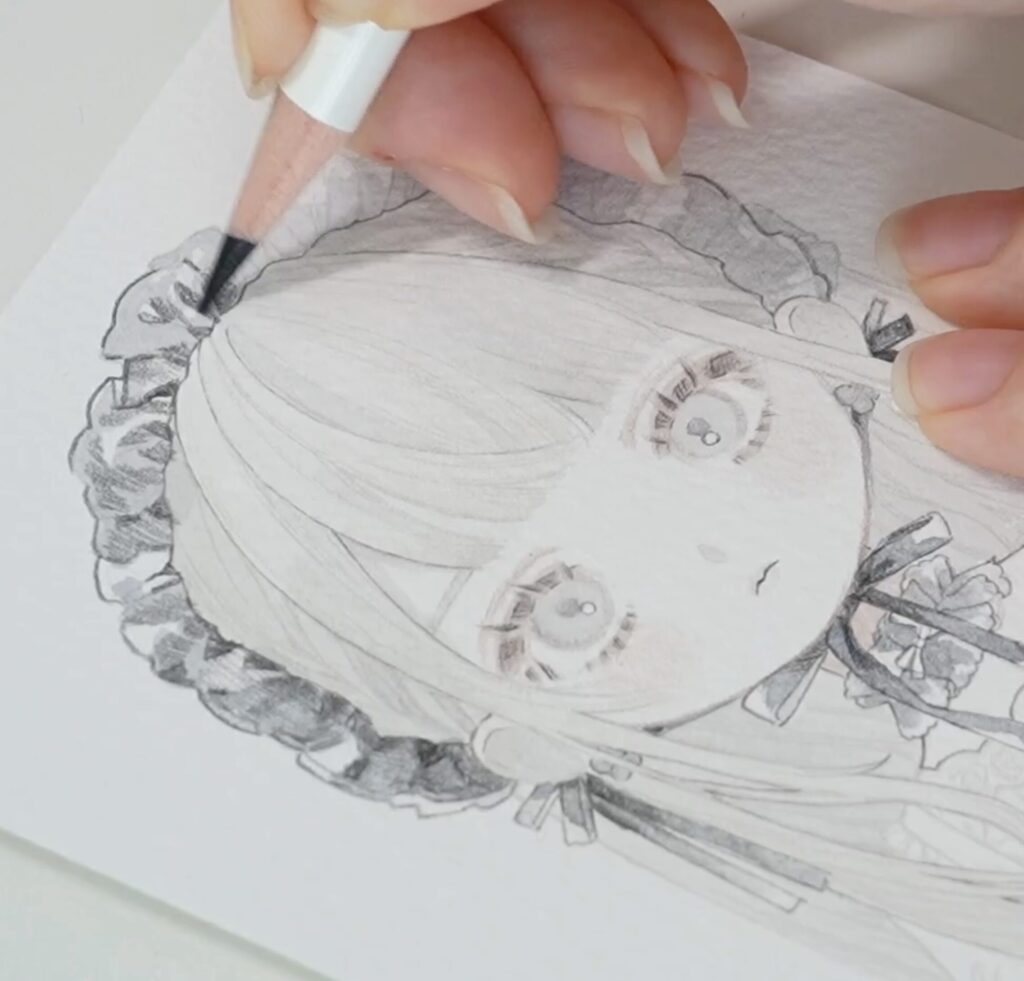

以上のことをふまえながら実際にアナログ画材で描いてみたものがこちらです!

どうでしょうか?デジタルで描いた印象を大きく崩さずにアナログで描くことができたのではないかなと思います。

使った紙は毎度おなじみウォーターフォードホワイトの中目です。

並べてみるとお顔の印象が違ったりというのはまだあるのですが、一つの作品としてはまとまった仕上がりになったように思います!

細かいところとざらっとした質感の表現は「色鉛筆」、広い面積やマットな質感の表現は「アクリルガッシュ」といった具合に色鉛筆とアクリルガッシュの使用比率を50:50くらいになるように意識したおかげか、お互いに得意なところの役割を担った使い方ができて描いていてすごく楽しかったです。

特に色鉛筆でざかざかと描いていく感覚は、より「描いてる!」という実感が増して、気持ちよかったですね。

実際に描いている様子は、配信のアーカイブとして残っているので気になった方はぜひ見てみてください!

試行錯誤しながら塗っている様子が見れます笑

余談ですが、新しく鉛筆削りを新調しました!

少しお高めの鉛筆削りだったのですが、とっても鋭く削れておすすめです!今まで100円ショップの鉛筆削りとカッターで削っていたので、そのストレスからも解放されました。

今後の課題

最後に、今後の課題について原因と対策を考えていきます。まだまだ改善の余地があるので、より理想の質感に近づけるよう、これからも試行錯誤を重ねていきたいですね。

顔の印象の差をなくすために線画の描き方を工夫する

まずは線画の工夫です。

今回は色々悩んでかなり細かめに線画をしたのですが、悪くはないけど、やっぱりお顔の印象がなんか違うなあと感じていました。

輪郭の幅や、目の形が少し違うだけでもかなり印象が変わってしまうので、もう少し工夫していきたいです。

今回アナログで線画を描き起こしたときは、全部にペン入れをするとちょっと硬い印象になりそうだなと思い、一部だけペン入れをして、あとは薄く印刷した線画のままでやってみました。

結果的には、そのやり方だと印象にブレが出るかなと感じました。

顔周りは特に!

それと、黒い服を描くときは絶対にしっかり線画を描いておいたほうがいいですね…!絵の具を重ねたら、線がまったく見えなくなってしまいました(笑)

よく考えたら、多少強めにペン入れをしても、アクリルガッシュなら上から描き込むことができるし、次回はもう少ししっかりめにペン入れしてみてもいいかもしれませんね。

線画上手くなりたい〜!

厚塗り部分を増やして質感の差を出す

今回はなかなか厚く塗ることができず、全体的に薄塗りなのですが、次回からはもう少し厚く塗るところを増やしていきたいですね…!

後ろ髪や前髪の部分など多少厚く塗ってはみたものの、全体として見るとまだ質感の差が出ていないように思います。特にお洋服はもっと重さを出してもいいかもなと思ったので、次回はもう少し思い切って厚く塗ってみようと思います。

色々試して感覚を掴んでいきます!

まとめ

いかがでしたか?

今回は、理想の絵柄や質感を追い求めながら、これまでの描き方を見直し、対策を考えつつ実際に試行錯誤した過程をお届けしました。

まだ改善の余地はありますが、前回と比べて大きく前進できたように感じています。この感覚を忘れないよう、これからも練習を重ねていきたいです!

この記事が皆さんの創作活動のヒントになれば嬉しいです。

最後までお読みいただきありがとうございました!